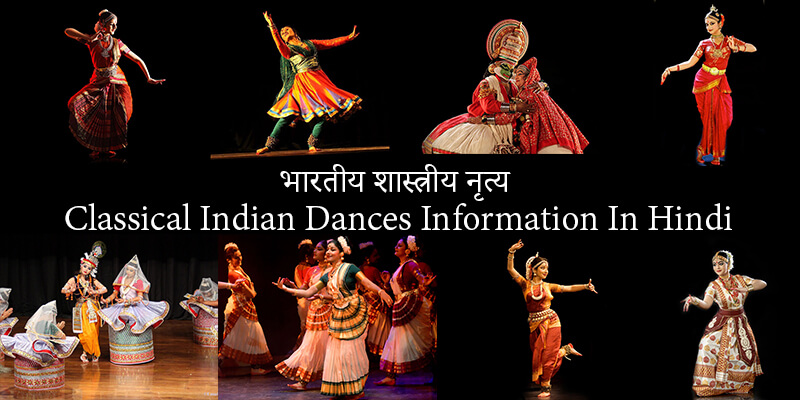

Classical Indian Dances Information In Hindi कौन-कौन से हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य

भारतीय शास्त्रीय नृत्य Classical Indian Dances Information In Hindi

भारत विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरा देश है, जिसके कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नृत्य की विविध शैलियों का विकास हुआ है, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट सुक्षमांतर हैं। नृत्य की इन सभी विधाओं को नाट्यशास्त्र में वर्णित आधारभूत नियमों और दिशा – निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाता है, परन्तु मुख्य नियम यही है कि ज्ञान का हस्तांतरण केवल गुरु के माध्य्म से हो सकता है। गुरु विभिनन प्रकार की परम्पराओं – सम्प्रदायों – का ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है। यह “गुरु-शिष्य परम्परा” भारत की शास्रीय कला शैली का मुख्य तत्व है।

वर्तमान में भारत में 8 (आठ) प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य Classical Indian Dances भारतीय शास्त्रीय नृत्य है।

- भरतनाट्यम नृत्य (Bharatnatyam Dance)

- कुचिपुड़ी नृत्य (Kuchipudi Dance)

- कथकली नृत्य (Kathakali Dance)

- मोहिनीअटट्म नृत्य (Mohiniyattam Dance)

- ओडिसी नृत्य (Odissi Dance)

- मणिपुरी नृत्य (Manipuri Dance)

- कथक नृत्य (Kathak Dance)

- सत्रीय नृत्य (Sattriya Dance)

1. भरतनाट्यम नृत्य : नृत्य विधा का सर्वाधिक प्राचीन रूप, भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि तथा “नाट्यम” शब्द से मिल कर बना है। तमिल में नाट्यम शब्द का अर्थ “नृत्य” होता है। यघपि, अन्य विद्वान “भरत” नाम का श्रेय “भाव”, “राग” तथा “ताल” को देते है। इस नृत्य विधा की उतपति का संबंध तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों अथवा ‘ देवदासियों ‘ की एकल नृत्य प्रस्तुति – ‘ सादिर ‘ से है, इसलिए इसे ‘ दाशीअटट्म ‘ भी कहा जाता था।

देवदासी प्रथा के समापन के पशचात, यह कला भी लगभग लुप्तप्राय हो चली थी। तथापि, एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, ई. कृष्ण अय्यर के प्रयासों ने इस नृत्य विधा को पुनजीवित कर दिया। पूर्व में, इस नृत्य विधा पर अकेला महिला नर्तकों का एकाधिकार था ; पुनजीवित होने के बाद यह पुरषों और कलाकार समूहों में भी यह विधा धीरे-धीरे लोकप्रिय होती चली गयी। रूकिमणी देवी अरुण्डेल द्वारा भरतनाट्यम नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने का श्रेय जाता है।

भरतनाट्यम नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

उन्नीसवीं 19 शताब्दी के पूर्व में, तंजावुर के चार नृत्य शिक्षकों ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति के अवयवों (भाग) को परिभाषित किया:

– अलारिप्पू : यह प्रदर्शन का आह्रानकारी भाग है जिसमें आधारभूत नृत्य मुद्राएं सम्मिलित होती है तथा इसे लयबद्ध शब्दांशों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है।

– जातिस्वरम : यह विभिन्न मुद्राओं तथा चालों सहित नृत्य की शुद्ध विधा होती है।

– शब्दम् : यह गीत में अभिनय को समाविष्ट करने वाला नाटकीय तत्व है। सामान्यत : इसे ईश्वर की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

– वर्णम : यह ताल तथा राग के साथ समकालिक नृत्य तथा भावों का मेल है।

– पदम् : यह अभिनय के ऊपर कलाकार की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है।

– जवाली : यह अपेक्षाकृत तीव्र गति के साथ प्रस्तुत लघु प्रेमगीत काव्य होता है।

– थिल्लन : यह प्रस्तुतिकरण की समापन अवस्था है तथा इसमें विशुद्ध नृत्य के साथ उल्लासपूर्ण गीत तथा जटिल लयबद्ध स्पंदन को समाविष्ट किया जाता है।

2. कुचिपुड़ी नृत्य : कुस्सेल्वा के नाम से मशहूर ग्राम-ग्राम जा कर प्रस्तुति देने वाले अभिनेताओं के समूह के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली, कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र के एक गाँव कुस्सेल्वापुरी या कुचेलापुरम् से प्राप्त है।

वैष्णववाद के अभ्युदय के पश्चात्, यह नृत्य विधा पुरुष ब्राह्मणों का एकाधिकार बन कर रह गयी थी तथा इसकी प्रस्तुतियां मंदिरों में दी जाने लगीं। भागवत पुराण की कहानियां इन प्रस्तुतियों की मुख्य विषय-वस्तु बन गयीं।

तथापि बालासरस्वती तथा रागिनी देवी द्वारा पुनर्जीवित किये जाने तक, यह ग्रामों तक ही सीमित रही तथा बीसवीं 20 शताब्दी के आगमन तक अप्रसिद्ध बनी रही। परम्परागत रूप से पुरुषों हेतु सुरक्षित यह नृत्य विधा महिला नर्तकों के लिए

भी लोकप्रिय हो गयी।

कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

– कुचिपुड़ी की ख़ासकर प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित हैं, किन्तु उनका केन्द्रीय भाव पंथ-निरपेक्ष रहा है। इसमें शृंगार रस की प्रधानता होती है।

– प्रत्येक मुख्य चरित्र ‘दारु’ के प्रस्तुतीकरण के साथ स्वयं को मंच पर प्रवेश करता है, जो प्रत्येक चरित्र के विशिष्ट रूप से निर्देशित नृत्य तथा गीत की लघु रचना होती है।

– कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर में पार्थिव (सांसारिक) तत्वों का प्रकटन होती है।

– कुचिपुड़ी प्रस्तुति में, नर्तक स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी संयोजित कर सकता/सकती है। इसलिए, यह विधा एक नृत्य-नाटक प्रस्तुति बन जाती है।

– कुचिपुड़ी नृत्य विधा में लास्य तथा तांडव तत्व दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं।

3. कथकली नृत्य : केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में नृत्य-नाट्य के दो रूपों रामानट्टम तथा कृष्णाट्टम का विकास हुआ, जिनमें रामायण तथा महाभारत की कहानियां कही जाती थीं। बाद में ये लोक नाट्य परम्पराएं कथकली के उदृभव का स्रोत

बनीं, जिसका नाम ‘कथा’ अर्थात् कहानी और ‘कली’ यानी नाटक से लिया गया।

सामंती व्यवस्था के साथ-साथ, कथकली विधा का अवसान होने लगा।

इसका पुनरुत्थान प्रसिद्ध मलयाली कवि वी. एन. मेनन के द्वारा मुकुंद राजा के संरक्षण में किया गया।

कथकली नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

– अधिकाँश कथकली प्रस्तुतियां अच्छाई तथा बुराई के बीच के संघर्ष का शानदार निरूपण होती हैं। इनकी विषय-वस्तु महाकाव्यों तथा पुराणों की कहानियों पर आधारित होती है।

– इस नृत्य विधा के लिए कठिन प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कथकली की अनोखी विशेषता है आँखों तथा भृकुटियों की गति के माध्यम से रसों का प्रतिनिधित्व।

– इसको ‘पूर्व का गाथा गीत’ भी कहा जाता है।

– कथकली प्रस्तुति में विभिन्न चरित्रों के लिए मुकुट के साथ-साथ चेहरे के विस्तृत शृंगार का प्रयोग किया जाता है। अलग-अलग रंगों का अपना विशेष महत्व है:

हरा रंग सद्गुण, दिव्यता तथा कुलीनता को दर्शाता है।

नाक के बगल में लाल धब्बे प्रभुत्व को दर्शाते हैं।

काले रंग का प्रयोग बुराई तथा दुष्टता को दर्शाने के लिए किया जाता है।

– कथकली की प्रस्तुतियां, मोटी चटाइयां बिछा कर दी जाती हैं। प्रकाश के लिए लैम्प का प्रयोग किया जाता है।

– ढोलकों, छेंडा तथा मड्डाला की सतत् ध्वनि के साथ भोर का आगमन कथकली की प्रस्तुति के आरम्भ तथा अंत के चिह्न स्वरूप होते हैं।

– कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है।

4. मोहिनीअट्टम नृत्य : मोहिनीअट्टम या मोहिनी का नृत्य (‘मोहिनी’ अर्थात सुन्दर नारी तथा ‘अट्टम’ अर्थात नृत्य) वस्तुतः एक एकल नृत्य है जिसे वर्तमान में केरल राज्य में त्रावणकोर के शासकों के संरक्षण में प्रसिद्धि मिली। इसके खो जाने के पश्चात्, प्रसिद्ध मलयाली कवि वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ मिल कर इसका पुनरुद्धार किया।

मोहिनीअट्टम नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

– मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम के लालित्य तथा चारुत्य और कथकली के ओज का मेल है।

– मोहिनीअट्टम में, विष्णु के नारी सुलभ नृत्य की कहानी कही जाती है।

– मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति को महिला नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

– मोहिनीअट्टम में पोशाक का विशेष महत्व होता है। इसमें मुख्य रूप से श्वेत तथा श्वेताभ रंगों का प्रयोग किया जाता है।

– मोहिनीअट्टम की प्रस्तुति से वायु तत्व को निरूपित किया जाता है।

5. ओडिसी नृत्य : नृत्य की इस विधा को यह नाम नाट्य शास्त्र में वर्णित ‘ओड्रा नृत्य’ से प्राप्त हुआ है। खांडागिरि-उदयगिरि की गुफाएं ओडिसी नृत्य के सबसे प्राचीन उदाहरण को प्रस्तुत करती हैं। प्रारम्भिक रूप से इसकी प्रस्तुति ‘महारिस’ के द्वारा की

जाती थी तथा इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था।

इस क्षेत्र में वैष्णववाद के सुधार के पश्चात्, महरी प्रणाली प्रयोग में न रही। इसके बदले कम आयु के लड़कों की भर्ती की जाती तथा इस कला विधा को जारी रखने के लिए उन्हें महिला के रूप में विभूषित किया जाता था। उन्हें ‘गोतिपुआ’ के नाम

से जाना गया। इस कला के एक अन्य रूप ‘नर्ताला’ की प्रस्तुति आज भी राज दरबारों में की जाती है।

बीसवीं ‘शताब्दी के मध्य में, चार्ल्स फैब्री तथा इंद्राणी रहमान के प्रयासों के कारण ओडिसी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मुद्राओं तथा विन्यासों के प्रयोग में यह भरतनाट्यम से मिलती-जुलती है।

लालित्य, विषयासक्ति तथा सौन्दर्य का निरूपण ओडिसी नृत्य की अनोखी विधा है। नर्तकियां अपनी शरीर से जटिल ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसलिए, इसे चलायमान शिल्पाकृति के रूप में भी जाना जाता है।

ओडिसी नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

– मंगलाचरण या आरम्भ।

– बटु नृत्य जिसमें नर्तन सम्मिलित होता है।

– पल्लवी जिसमें मुखाभिव्यक्तियां तथा गीत की प्रस्तुति सम्मिलित होती है।

– थारिझाम में समापन से पूर्व पुनः विशुद्ध नृत्य का समावेश होता है।

– समापन विषयक प्रदर्शन दो प्रकार के होते हैं। मोक्ष में मुक्ति का संकेत देती हुई आनंदपूर्ण गति सम्मिलित होती है। त्रिखंड मंजूर समापन का एक अन्य ढंग है, जिसमें प्रस्तुतिकर्ता देवताओं, दर्शकों तथा मंच से अनुमति प्राप्त करता है।

– ओडिसी नृत्य में हिन्दुस्तानी संगीत की जुगलबंदी होती है।

– यह नृत्य विधा जल तत्व की प्रतीक है।

6. मणिपुरी नृत्य : मणिपुरी नृत्य विधा की उत्पत्ति का पौराणिक प्रमाण मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गन्धवों के साथ शिव पार्वती के नृत्य में बताया जाता है। वैष्णववाद के अभ्युदय के साथ इस नृत्य विधा को ख्याति प्राप्त हुई। आधुनिक काल में, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी को शान्ति निकेतन में प्रवेश दे कर इसे ख्याति अर्जित कराई।

मणिपुरी नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

– मणिपुरी नृत्य विषयाशक्ति नहीं बल्कि भक्ति पर बल देने के कारण अनोखा है।

– इस नृत्य में तांडव तथा लास्य दोनों हैं, अधिक बल लास्य पर ही दिया जाता है।

– मणिपुरी नृत्य में मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है। इसमें मुख्यतः हाथ तथा घुटने के स्थानों की मंद तथा लालित्यपूर्ण गति पर बल दिया जाता है।

– नागाभन्दा मुद्रा में शरीर को 8 की आकृति में बने वक्रों के माध्यम से संयोजित किया जाता है। यह मणिपुरी नृत्य विधा में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है।

– रास लीला मणिपुरी नृत्य प्रस्तुति का एक पुनरावर्ती केन्द्रीय भाव है।

-ढोल – पुंग – ऐसी प्रस्तुति का एक जटिल तत्व है। करताल, ढोल इत्यादि की सहायता से इसके साथ संगीत दिया जाता है।

– इसमें जयदेव तथा चंडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

7. कथक नृत्य : ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न, कथक उत्तर प्रदेश की एक परम्परागत नृत्य विधा है। कथक का नाम ‘कथिका’ अर्थात कथावाचक शब्द से लिया गया है, जो भाव-भंगिमाओं तथा संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गयी कविताओं की प्रस्तुति किया करते थे।

मुगल युग के दौरान, इसकी एक विभक्त शाखा दरबार-नृत्य बन गयी। इस पर फारसी वेश-भूषा तथा नृत्य शैली का भी प्रभाव पड़ा। कथक की शास्त्रीय शैली को बीसवीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया।

कथक नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न घरानों का विकास है।

लखनऊ: यह नवाब वाजिद अली शाह के शासन काल में अपने चरम पर पहुंचा। इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर अधिक बल दिया जाता है।

जयपुर: भानुजी के द्वारा आरम्भ किये गए इस घराने में प्रवाह, गति, तथा लम्बे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है।

रायगढ़ः यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण अद्वितीय है।

बनारस: यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ। इसमें ‘फ्लोरबर्क’ का अधिक प्रयोग किया जाता है तथा यह समरूपता पर विशेष बल देता है।

कथक नृत्य विधा को जटिल पद-चालनों तथा चक्करों के प्रयोग से पहचाना जाता है।

कथक प्रस्तुति के निम्न घटक होते हैं:

आनंद या परिचयात्मक प्रस्तुति जिसके माध्यम से नर्तक मंच पर प्रवेश करता है।

ठाट जिसमें हल्की किन्तु अलग-अलग प्रकार की हरकतें होती हैं।

‘तोड़े’ तथा ‘टुकड़े’ तीव्र लय के लघु अंश होते हैं।

जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण है, जिसमें तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्द्धात्मक खेल होता है।

पढ़त एक विशिष्ट रूपक होता है, जिसमें नर्तक जटिल बोल का पाठ कर नृत्य के द्वारा उनका प्रदर्शन करता है।

तराना थिल्लन के समान ही होता है, जो समापन से पूर्व विशुद्ध लयात्मक संचालनों से मिल कर बनता है।

क्रमालय समापनकारी अंश होता है, जिसमें जटिल तथा तीव्र पद-चालन का समावेश होता है।

गत भाव बिना किसी संगीत या गायन के किया गया नृत्य है। इसका प्रयोग विभिन्न पौराणिक उपाख्यानों को रेखांकित करने के लिए होता है।

कथक की जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गजल भी इसमें सम्मिलित किये गए थे।

8. सत्रीय नृत्य : सत्रीय नृत्य विधा को वैष्णव संत शंकरदेव के द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया। इस कला विधा का नाम सत्र के नाम से जाने जाने वाले वैष्णव मठों, जहां मुख्य रूप से यह प्रयोग में था, से लिया गया है।

सत्रीय नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं है :

– नृत्य की यह विधा असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों, विशेषत: ओजापाली और देवदासी, का एक मिश्रण थी।

– सत्रीय प्रस्तुतियों का मुख्य ध्यान नृत्य के भक्तिपूर्ण पहलू को उजागर करने तथा विष्ण की पौराणिक कहानियों को वर्णन करने पर केन्द्रित है।

-इस नृत्य को सामान्य रूप से पुरुष संन्यासियों द्वारा अपने रोज-मर्रा के अनुष्ठानिक उपकरण के रूप में समूह में प्रस्तुत किया जाता है।

– खोल तथा बासुरी इस नृत्य विधा में प्रयोग किये जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र हैं। गीत शंकरदेव द्वारा रचित होते हैं, जिन्हें बोर गीत कहा जाता है।

– इसमें पद- चालन के साथ-साथ लयात्मक शब्दों और नृत्य मुद्राओं पर बहुत बल दिया जाता है। इसमें लास्य तथा तांडव दोनों ही तत्व्र समाहित होते हैं।

– सत्रीय नृत्य विधा में हस्त मुद्राओं तथा पद- चालन के संबंध में कड़े नियम बनाए गए हैं।

– आज के आधुनिक समय में, सत्रीय नृत्य दो पुथक धाराओ, गायन भयनार नाच तथा खरमानर नाच, में विकसित हो चुका हैं।

यह भी पढ़ें – Indian Folk Dances | Bharat Ke Lok Nritya Information in Hindi | भारत के लोक नृत्य जानकारी इन हिंदी

2 Comments

[…] भी पढ़ें – भारतीय शास्त्रीय नृत्य Classical Indian Dances Information In […]

I forget what I was searching for but I stumbled upon your site and loved it! Something about the content and layout that I felt compelled to give you some positive feedback. Anyway keep up the great work and have a pleasant day. 03sM5j_3StBt